Si rare la Vénus naissant

La beauté qui nous vient de la mer

Appelle, Peinture antique à Pompéi : naissance de Vénus sur une coquille.

J'ai collectionné plus de 70 reproductions relatives à la naissance de Vénus, et pourtant j'ai l'impression que ce thème a été rarement traité.

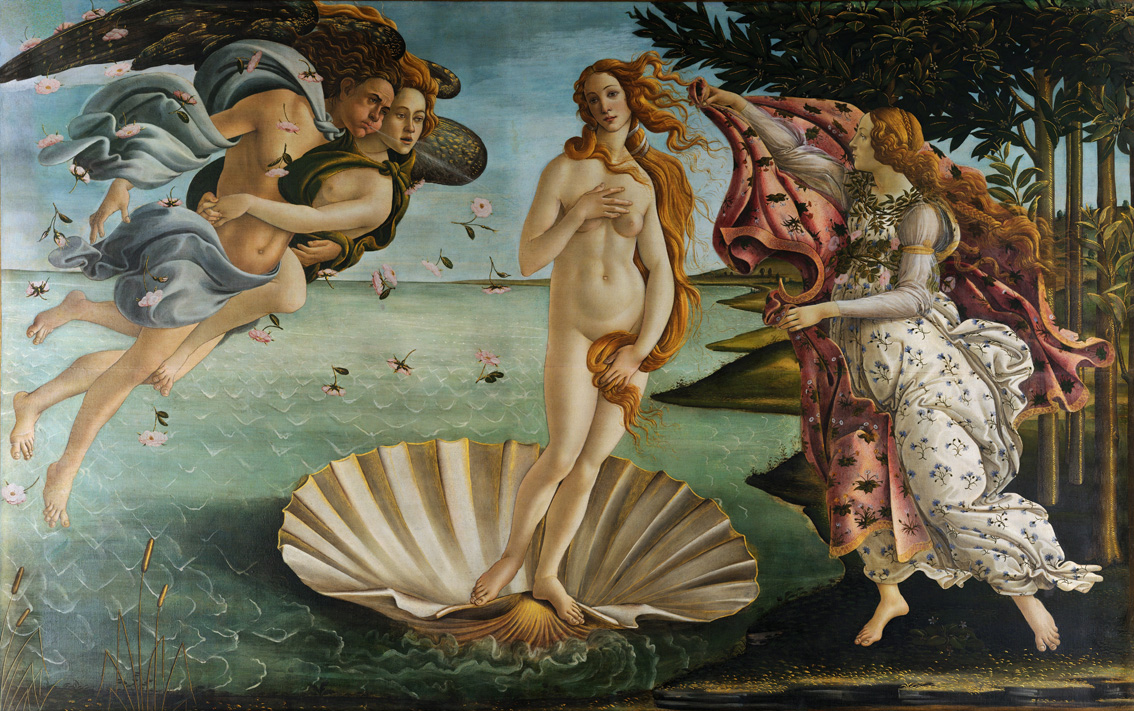

Le modèle, le plus grand depuis le tableau d'Apelle, était donné par Botticelli, avec une telle ampleur, une telle perfection, mais ce n'était pas une raison de s'abstenir. Il n'était pas indigne d'un peintre de talent, de magnifier, diviniser même, une femme nue debout, en équilibre sur la valve creuse d'une coquille Saint-Jacques. Si la coquille devenait, comme chez l'antique peintre romain un fauteuil ou une barque, on abandonnait la fière verticale de la fille, pour la lancer confiante et déjà voluptueuse sur les flots qu'elle va bientôt abandonner.

Ce que peint Botticelli, c'est une apparition.

Naître belle comme la Beauté

Peut-être qu'on naît belle, j'en ai mille preuves autour de moi; beau aussi. Mais l'idéal de beauté humaine, ce songe en forme de belle femme adulte nue, d'où est-il né ? Comment irrésistiblement a-t-il poussé pendant des siècles des graffiteurs, fresquistes, sculpteurs et peintres, à figurer à tour de bras des femmes fort différentes, et dont la nudité était pour chacune de son pays et de son siècle comme ses habits si elle fût vêtue, pour approcher dans un malheur fondamental l'idéal qui les poignait ?

Ce n'est pas forcément aux artistes confectionneurs de belles femmes de répondre à la question. L'impulsion est irrésistible, le travail est un transport amoureux, sans cesse se répète l'histoire de Pygmalion, mais le marbre ne s'amollit jamais en chair.

Quelqu'un, il y a bien longtemps, inventa le prototype grec de la Belle, elle s'appela Aphrodite. Et comme de tout être primordial et fondateur, il fallut raconter sa naissance. Le grand dictionnaire Bailly dit que l'étymologie d'Aphroditè est inconnue, mais donne dans la même page le mot aphros qui veut dire écume, de sorte que l'on expliqua le nom de la déesse comme "née de l'écume". L'histoire sauvage du grand dieu Ouranos (le Ciel) à qui son fils coupe les organes génitaux, inaugurant le règne de Kronos, se prolonge dans l'épisode inattendu de l'écume. Des organes dégoulinant que le castrateur jeta dans l'eau, sortait outre sang une écume, et de celle-ci naquit Celle qui sort de la mer.

Je ne sais pas si, aux temps primordiaux où se constitua cette légende, à nous tranmise par Hésiode dans sa Théogonie (catalogue des naissances et successions de tous les dieux), l'assemblée olympienne des dieux était déjà constituée, ni même envisagée. Il fallut donc faire suivre la naissance d'Aphrodite d'un petit voyage (le bateau étant une coquille su type Saint Jacques) jusqu'à l'ile de Cythère, qui devient sa demeure.

Le fameux tableau de Botticelli montre à gauche un double homme volant qui gonfle les joues, non pas pour un baiser mais pour souffler sur l'embarcation et la conduire à terre. Là, à droite du tableau, une dame l'attend, prête à la vêtir à peine débarquée chez les humains. On nous assure que c'est pour lui donner bonne figure lorsqu'elle va se rendre à l'assemblée des dieux. Etrange ! La nudité qui se montre avec tant de candeur, et qui pour nous est essentielle à Vénus-Aphrodite, ne plairait pas particulièrement aux dieux. Dont une tradition ajoute que, aussitôt agréée comme déesse, on la maria au vilain boiteux Vulcain (Héphaïstos chez les grecs).

Les particularités de ce tableau viennent d'un texte savant de son époque : d'après Aby Warburg, le tableau retranscrit en partie un passage des Stances d'Ange Politien, dans lequel le poète décrit une scène gravée sur un portail du palais de Vénus :

Nel tempestoso Ejeo in grembo a Teti

Si vede il fusto genitale accolto

Sotto diverso volger di pianeti

Errar per l’onde in bianca schiuma avvolto ;

E dentro nata in atti vaghi e lieti

Una donzella non con uman volto,

Dans l'Iliade, Zeus lui attribue « les charmantes œuvres du mariage ». Le culte athénien, ainsi que celui d'autres cités grecques, l'associe à la fécondité. Les attributions d'Aphrodite ont pu évoluer selon les époques et les cités. À Sparte, où l'on contrôle plus rigoureusement la sexualité des jeunes filles, elle est associée à des divinités plus sévères. À l'époque tardive, les auteurs tentent de séparer plus rigoureusement les attributions des divinités de l'Olympe, et celles d'Aphrodite se trouvent plus étroitement circonscrites. Cependant, en tous temps, ce sont surtout les jeunes filles et les femmes, plus que les hommes et les garçons, qui ont des devoirs envers la déesse.

Mais ce sont les hommes qui la peignent, ils ont toujours été des faiseurs d'idoles. La frustration inconsolable de n'être pas femme et belle les jette frénétiquement dans la figuration de leur principale idole - en concurrence, il faut le dire, avec l'autre, la Vierge Marie.

Née de l'écume

Si la coquille devenait, comme chez l'antique peintre romain un fauteuil ou une barque, on abandonnait la fière verticale de la fille, pour la lancer confiante et déjà voluptueuse sur les flots qu'elle va bientôt abandonner. Tout était possible, jusqu'à montrer la nouvelle déesse, bien installée dans le monde des humains, encore amphibie, ayant soumis au joug non pas encore une couple de colombe ou de cygnes, mais deux beaux dauphins d'écurie. Et pour mieux marquer son essentielle mobilité - puisqu'on ne semblait pas se presser en foule pour adorer une femme nue toute droite qui eût trop évoqué une déesse sur son autel - un peintre ajouta à son menu véhicule de conque une roue à aube : ce farceur n'était pas moins que Raphaël, voyez le détail dans le Triomphe de Galatée… mon dieu où avais-je la tête ? Mais après tout, Galatée une fois son amant écrasé par la roche de Polyphème et celui-ci retiré dans son antre pour y pleurer sa laideur et son échec, elle redevient ce qu'elle était : une fille des eaux, une Néréide, et toutes sortes de chevaux marins sont ses amis de jeu. Ce qui ne l'empêche pas de toucher terre quand elle veut, et c'est en tant qu'amphibie que j'ai pu la confondre avec Vénus.

Détail du moteur :

Que signifiait la Naissance de Vénus ? Une grande déesse, à l'époque où l'on a déjà aboli la supériorité des déesses sur les dieux, une donc qui n'est pas fruit de la terre et logée dans des excavations, une déesse qui va se hâter d'être admise en ce sénat de mâles qui banquette sur le mont Olympe, d'où sort-elle donc ? De la mer, et ce n'est pas une petite nouveauté. La mer, hors les hommes qui y naviguent et n'en connaissent que le dessus, la plaine salée, était pleine non seulement de poissons et coquillages, mais d'humanoïdes chimériques, moitié chevaux ou moitié satyres, ou se terminant en une recourbée queue de poisson, certain occupés essentiellement à souffler dans la corne de brume. A l'ère médicéenne, et jusqu'à Versailles, on leur dressa de magnifiques fontaines. Donc voici : de ce monde plutôt rigolo, une décide de ne plus être coincée par une queue de poisson, de devenir une fille comme il y en a chez les humains. Et cela suppose, bien sûr, qu'elle quitte l'humide domaine et vienne charmer les hommes non pas comme un exemplaire acclimaté des néréides, mais comme une transfuge de ce monde-là.

Cela s'appela naitre de la mer. Quelques très vieux poèmes grecs fournissaient le pré-texte. L'écume y jouait un rôle. Les peintres n'avaient guère observé sur le vif les vaguelettes et leurs écumes, mais après tout les vieux auteurs d'adoration des mages mirent dans le cortège des chameaux qu'ils n'avaient jamais vus. La mer avait-elle vomi la fille à jambes et cheveux comme un corps étranger inassimilable ? Ou si elle concentra la douceur palpable de son eau (par temps calme), affermissant deux lèvres liquides et de ce baiser émit la quintessence de la beauté humaine ? A notre profit merci, mais aussi à la joie des êtres du troisième type, que l'on nous montre applaudissant, poursuivant et trompettant le nouvel être. Le nouvel être qui sort de l'onde et qu'on est bien tenté de figurer comme une simple baigneuse remontant la plage en essorant sa longue chevelure.

Sort de l'onde ? Mieux que cela : Vénus quitte le royaume marin. Le mythe prend une richesse nouvelle, c'est le conte merveilleux de la petite Sirène, qui désire tant le monde humain, monde de l'amour, qu'elle parvient à se transformer. Les Sirènes antiques, celles qui charmaient les marins par leur chant et le faisaient sombrer pour leur servir de nourriture, les sirènes de l'Odyssée, outre qu'elles n'étaient que deux, étaient des oiseaux à tête de femme. Je ne sais qui les métamorphosa en femmes-poissons comme celle qui trône dans la patrie d'Andersen. Ce conte inspirera à Antonin Dvorak son magnifique opéra de Russalka. La nymphe amoureuse d'un pêcheur y trouvera finalement l'échec et le malheur. On s'éloigne, il me semble. Conte ou roman ne se hausse pas au rang de mythe, et j'ai trouvé dans l'histoire de l'art deux peintres qui eurent la même idée. Vénus quittant la mer pour la terre des humains.

Vénus quittant la mer pour la terre des humains

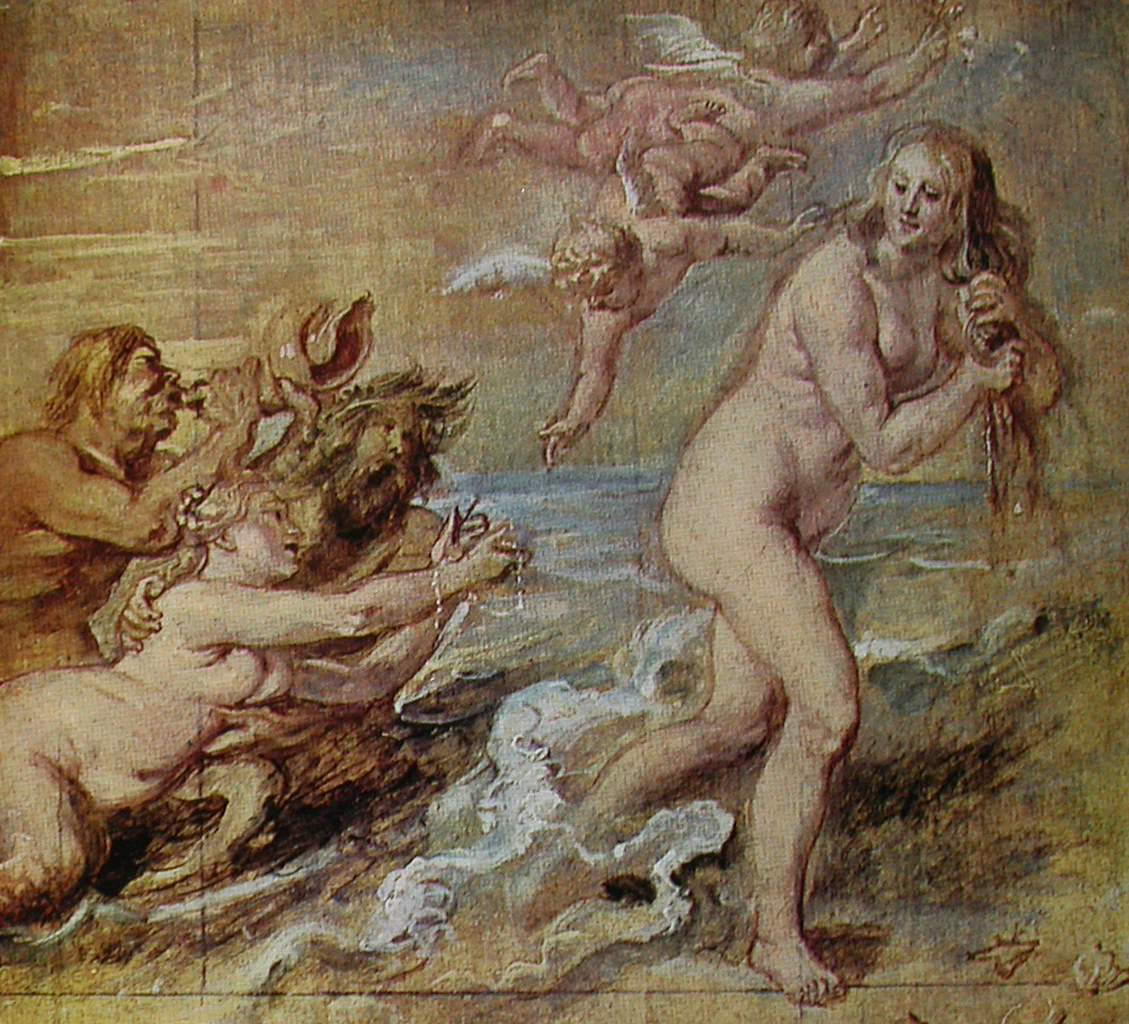

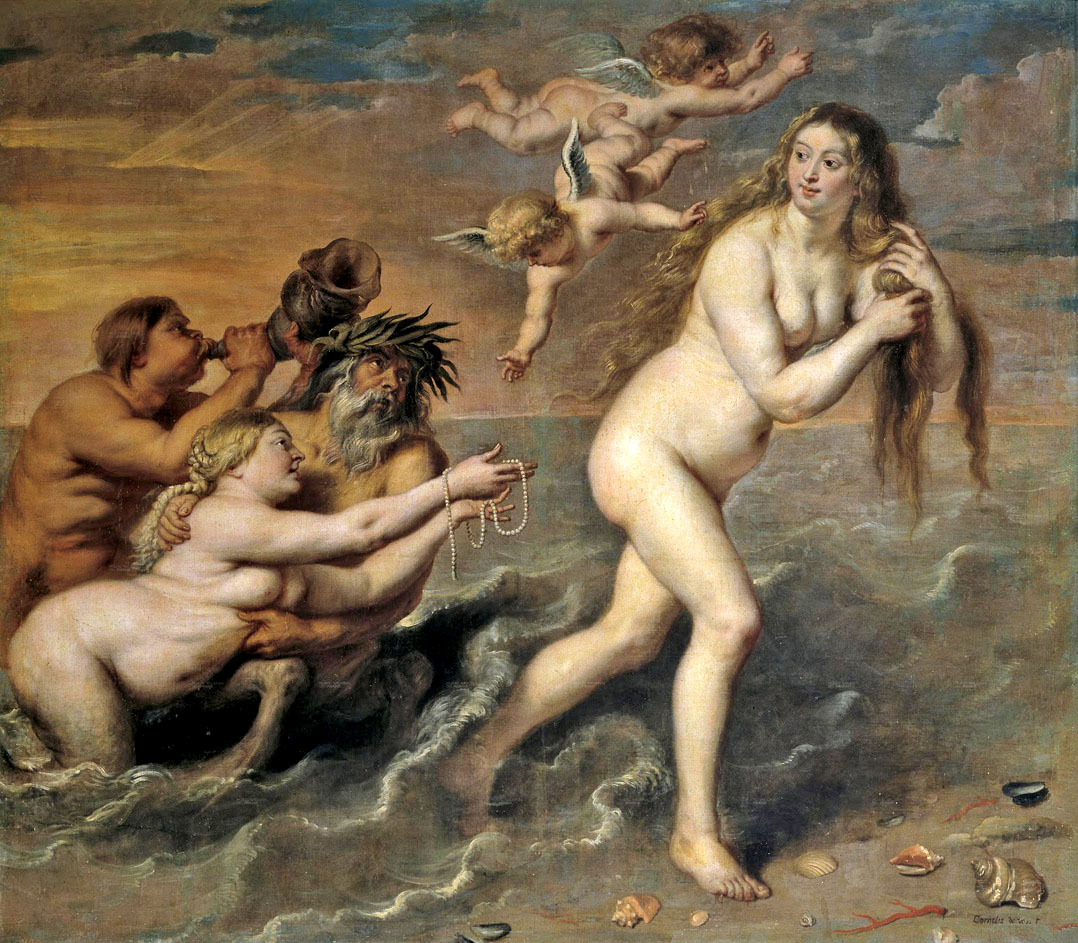

Rubens, qui exécuta ou fit exécuter une foule de métamorphoses, est le premier. La très grande salle des Métamorphoses que le roi d'Espagne avait commandé pour sa maison de campagne et qui se trouve au Prado, accablé sous le nombre, faisait le plus souvent des esquisses, et la réalisation, l'exé comme disent les dessinateurs de pub, était confiée à tel ou tel de son écurie. Nous pouvons donc voir l'esquisse du patron et la très belle "exé" de Cornelis de Vos.

Rubens 1636 Bruxelles

Cornelis de Vos

Ce qui m'émerveille, c'est que Devos a donné à la partante un visage mutin, elle marche en regardant en arrière ces trois représentants du monde qu'elle déserte, et qui lui vouent toute leur sympathie avec fanfare et offrande de collier… qui est bien plus rubénien que dans l'esquisse de Rubens.

Ce regard m'évoque l'incroyable Eurydice quittant les Enfers, aussi à poil, rajustant en hâte un vague drap. Pendant qu'Orphée, sérieux il y a de quoi, regarde obstinément devant lui, la môme tourne vers le couple infernal et le décolleté puissant de Perséphone, un clin d'œil chargé du souvenir des belles parties qu'on faisait à trois !

Rubens Eurydice quittant les Enfers. Prado

Rassurez-vous, j'ai détecté dans un grand panneau du grand Piero di Cosimo un morceau qui nous renseigne sur les jeux que l'on pratiquait chez les sous-marins.

Or la Vénus n'a pas quitté les flots pour venir faire la débauche chez nous. Les vieux textes disent tout au plus que, lorsqu'elle se fut parée assez (voir le manteau rouge qu'on lui tend chez Botticelli) pour se présenter à la cour des dieux, Zeus-Jupiter l'agréa, mais pour la marier illico avec le dieu de la forge, le très habile Vulcain, fort laid et notoirement boiteux. Et que cela excuse amplement les liaisons qu'elle aura avec le jeune Adonis ou le costaud Mars. Déjà au temps d'Homère on racontait le gag : Vulcain forgea un filet très solide et très fin, et quand il surprit les amants au lit, d'un coup il les prit à la nasse. Il avait pris soin d'inviter tous les dieux, et ceux-ci, exceptionnellement puisque "rire est le propre de l'homme", partirent dans un colossal éclat de rire, que depuis lors on appelle rire homérique.

Des siècles passent, on fait des Naissances de Vénus pornographiques à qui mieux mieux, comme celle de Cabanel fort prisée en son temps du Second Empire.

Ou son compère Bouguereau.

Faut-il que je commente ces obscénités ?

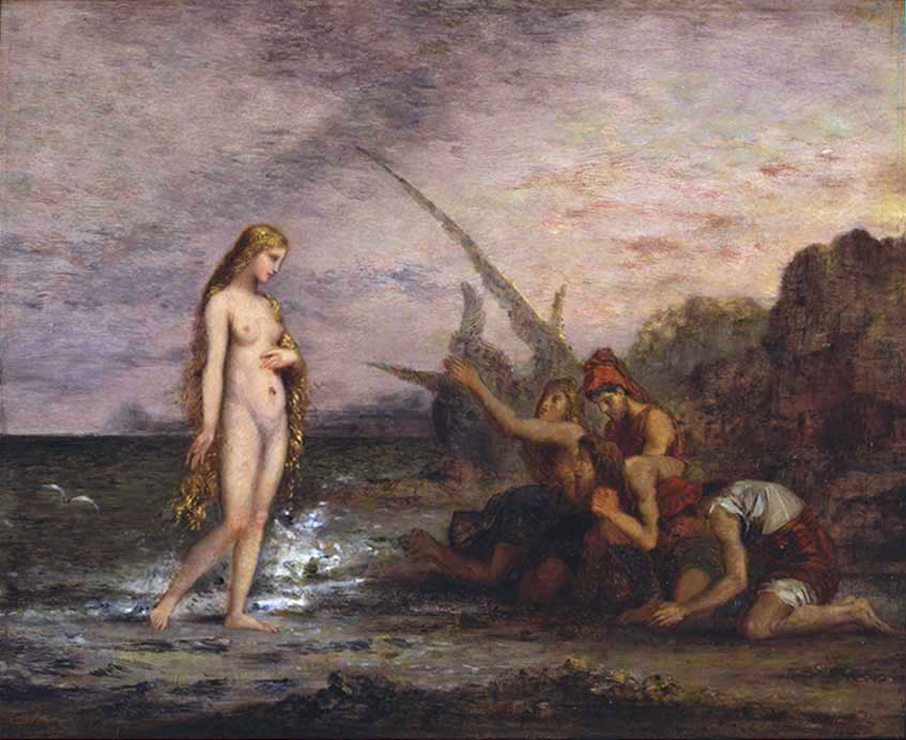

Mais un type inspiré, très souvent puisant ses sujets dans la mythologie, fait deux esquisses puis un tableau parfait, sur le même thème que Rubens. C'est Gustave Moreau.

Je trouve ce tableau infiniment beau et propre à susciter de longues rêveries. La jeune fille pose le premier pied sur le premier sol humain, elle a tellement oublié son premier monde que le peintre s'est abstenu d'en figurer quelques spécimens. Car ce n'est pas des regrets qu'elle laisse, et la mer nous est montrée comme une vraie mer de pêcheurs et de bateaux.

Elle est si nue, avec une telle évidence, une telle candeur, son regard est si doux et dépourvu de provocation, ses immenses cheveux roux tombent avec un naturel si botticellien… Détail étrange, le peintre si original a-t-il souscrit à une règle artistique de son époque ? Le sexe n'existe pas, le bas du ventre n'est pas même dessiné correctement. A mon avis, ce gommage est intentionnel : ce que la déesse vient apporter à la Terre, ce n'est pas le sexe, c'est la beauté.

L'écume est à peine indiquée et semble être seulement l'éclaboussure de l'eau qui dégoutte de ses cheveux… Elle est si parfaitement blanche, l'heure est indécise, je pense qu'elle ouvre une aurore à ces braves types qui sont les premiers à l'accueillir, qu'elle a sans doute choisis d'avance, et ils se prosternent comme les bergers devant le petit Jésus.

Est-ce donc une ère nouvelle qui commence ? Sûrement pas celle de la volupté, que les peintres de la Renaissance avaient parcourue jusqu'à l'usure. Je pense que c'est le temps de la beauté, non pas celle de Baudelaire représentée par un Rêve de pierre. De la beauté que peu sauront saluer, candide, naturelle, pure. Aucune figuration de Vénus seule, en pied ou dans toute autre posture, n'a jamais été digne de cette idée de la Beauté. Minaudière, ou académique, charnue à plaisir, exhibant un corps sans sexe…

Dernières tentatives artistiques

Auquel des contemporains de Moreau faut-il faire appel ? Un certain peintre académique Henri Pierre Picou emplit toute sa toile de la seule Vénus, abandonnée dans sa coquille qui lui sert de canapé, elle n'est pas vilaine, elle existe seule, elle se complait dans son existence pure. L'idée n'est pas mauvaise, je crois que le premier degré de la divinité c'est justement cela.

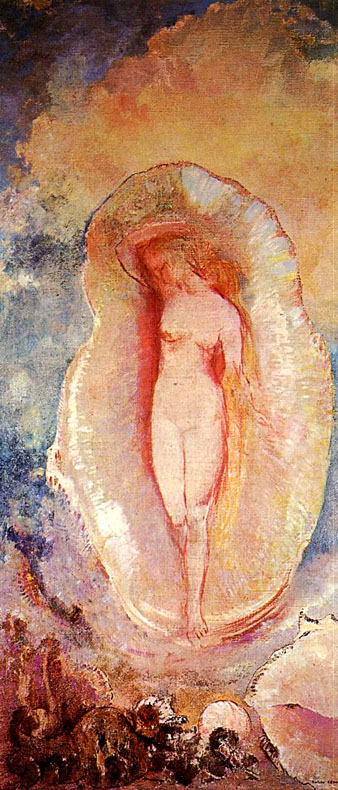

Odilon Redon, peintre admiré de Mallarmé, dont la manière est extrêmement singulière, poussa plus loin l'idée de la coquille : définitivement celle-ci n'est plus un flotteur, mais un utérus. Vénus ne nait pas de la mer, mais d'une sorte de vagin ourlé. Scène sans lieu, où les éléments sont évoqués, sauf l'élément aquatique. La coquille molle est en soi un organe de naissance, et l'être qui nait, tout au plus s'étirant mais verticale déjà, avec son visage à peine esquissé, idée abstraite de la femme, dans un miroitement de couleurs (dont j'ai dû atténuer le rouge qui mangeait tout) qu'est-ce sinon l'archétype de la femme surgissant - à l'inverse de la Bible ou du poète Vigny - sans aucun rapport avec l'homme ?

Odilon Redon encore : Vénus dans sa coquille. Profonde pensée : ne plus faire de la coquille un petit bateau pour jouer sur la mare, mais l'enveloppe même de la déesse, intérieur nacré qui n'est pas sans évoquer les petites lèvres de l'amour, que l'on appelle si joliment "coeur".

Alors la naissance de Vénus chante la gloire de toute naissance, et spécialement celle des belles femmes, ou qui vont le devenir si on ne s'occupe pas de les détourner de la nature.

- - - -

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 24 autres membres